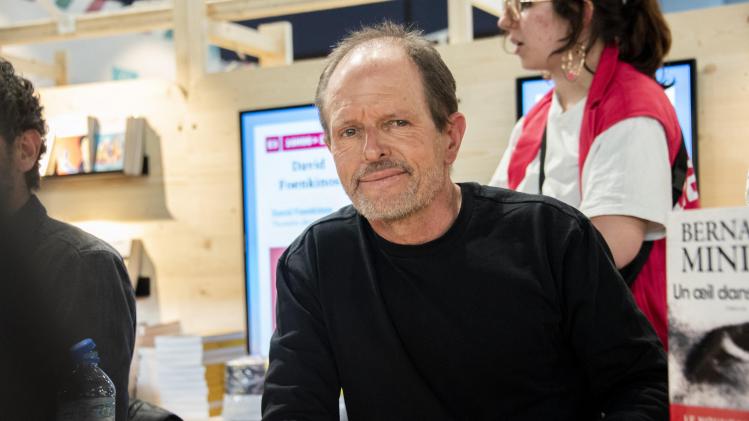

Rencontre avec Bernard Minier pour «Un œil dans la nuit»: «Le cinéma d’horreur est un espace de liberté ultime»

Un cinéaste reclus dans les montagnes et complètement fou. Un étrange message délivré à un prêtre par un mourant. Un meurtre énigmatique dans un hôpital psychiatrique. Une jeune étudiante intrépide. Quatre scènes pour planter le décor d’«Un œil dans la nuit». Ce dernier thriller signé Bernard Minier nous plonge dans les tréfonds du cinéma d’horreur, en compagnie de Martin Servaz.

OTM

Dans quel voyage emmenez-vous vos lecteurs?

«Je les emmène dans les montagnes, dans mes Pyrénées. Donc malheureusement, c’est en voiture, on n’a pas le choix! On suit une route sinueuse qui traverse des forêts obscures… À un moment, on se retrouve aussi sur une île bretonne. On s’y rend avec un petit canot à moteur alors que c’est presque la tempête. Ça secoue!»

Quand vous écrivez, vous êtes plutôt du genre à suivre un GPS, où tout est tracé de A à Z, ou à emprunter des détours?

«Je n’oublie jamais cette phrase parfaite de Didier Van Cauwelaert: ‘dans l’écriture, un plan est comme une route: c’est fait pour être quitté’. Je suis un plan, une route chapitre après chapitre mais de temps en temps, je m’en écarte un peu. Parce que pour surprendre le lecteur, il faut d’abord se surprendre soi-même.»

Culture

La culture occupe une place importante dans vos romans. Ici, c’est une plongée dans le cinéma, plus particulièrement d’horreur. Vous êtes un amateur du genre?

«J’ai évidemment regardé les grands classiques du genre: ‘L’Exorciste’, ‘Shining’, ‘Psychose’, ‘Rosemary’s Baby’… mais je n’étais pas vraiment un spécialiste. Je le suis devenu pour écrire ‘Un œil dans la nuit’ puisque j’ai visionné plus de 200 films d’horreur. J’en ai sélectionné 150 pour une liste que l’on retrouve à la fin du roman.

Quelle a été votre routine d’écriture pour ce livre?

«Je suis un écrivain diurne: j’écris le jour et je regardais les films la nuit. Et heureusement: si je regardais des films d’horreur en pleine journée, je pense que mes voisins auraient trouvé ça assez glauque (rires)! Soir après soir donc, un ou deux films d’horreur. Et ça pendant des mois. Je suis sorti de là un peu changé, un peu étrange.»

Il y a une mise en abyme entre cinéma d’horreur et thriller. Vous dites du premier qu’il «parle de nous-même et nous interroge sur nos peurs les plus profondes». C’est la même mécanique à l’œuvre avec le thriller?

«Oui, le thriller joue sur toutes sortes de peurs: de la mort, de la solitude, de vieillir, de l’échec… Et puis sur nos peurs collectives, notamment celle du futur. Le futur est assez anxiogène de nos jours. Le cinéma d’horreur joue sur la terreur. Mais ce qui m’intéresse surtout dans ce genre-là, c’est qu’il est jusqu’au-boutiste. Tout est permis. Il peut tout montrer. Le spectateur peut tout voir. Dans une époque où on a des barrières partout, y compris au niveau de la liberté d’expression, le cinéma d’horreur est un espace de liberté totale.»

Il y a une forme de transgression dans le cinéma d’horreur. Peut-être plus forte qu’en littérature?

«Il y a littérature et littérature de genre, où l’on peut dire plus de choses. Mais c’est vrai que le cinéma d’horreur va beaucoup plus loin. Il est encore plus transgressif, plus viscéral. Le cinéma d’horreur est un des derniers espaces de liberté ultime, où toutes les transgressions sont permises. Dans les autres genres, cinématographiques ou littéraires, c’est fini ça. On ne peut plus tout se permettre.

Même si dans le thriller on va déjà loin, je pense que certains auteurs, malgré tout, s’autocensurent. Dans ce roman en particulier, j’ai essayé d’aller très loin, avec quelques scènes plutôt transgressives. Presque irreprésentables au cinéma, même dans un film d’horreur. Donc c’est quasiment l’inverse: ça peut être écrit… Mais difficilement filmé. Et c’est pour ça que je l’ai écrit.»

Un personnage central, c’est Morbus Delacroix. Certains réalisateurs vous ont inspiré pour le créer?

«Je me suis beaucoup amusé à le créer. Je me suis inspiré effectivement de ces cinéastes tyranniques qui poussent leurs acteurs à bout sur les tournages: Tarantino, Kubrick qui maltraitait Shelley Duvall sur ‘Shining’, William Friedkin qui était horrible sur le tournage de ‘L’Exorciste’, Clouzot qui maltraitait Bardot sur ‘La vérité’, à tel point qu’elle a fait une tentative de suicide après la fin du tournage… Morbus Delacroix est un mélange de ces cinéastes un peu fous, un peu barrés. Il est excessif, misanthrope, provocateur. Génial aussi. Ce personnage, c’est du pain béni pour un auteur.»

Il pose la question du rôle du cinéma d’horreur, et par extension du thriller. À vos yeux, sont-ils là pour faire passer un message?

«Ce qui m’a aussi plu dans le cinéma d’horreur, c’est qu’il ne donne pas de leçons. Les gens en ont marre des donneurs de leçons. Parce qu’aujourd’hui, il y en a partout. Je considère que le genre dans lequel je sévis, le thriller, tout comme le cinéma de genre, non, n’est pas là pour livrer des messages. En revanche, on ne peut pas éviter la peinture sociale en filigrane. J’ai forcément un point de vue et une subjectivité. Mais il n’y a pas de message au sens idéologique. Milan Kundera disait que l’esprit du roman, c’est l’esprit de complexité. De dire que les choses sont toujours plus compliquées que ce qu’on pense. C’est l’inverse du message simplificateur, c’est l’inverse du manichéisme. Or, dès qu’on est dans une idéologie, on finit toujours par être manichéen.»

En Vrai

Vous êtes l’un des auteurs français les plus lus. Quelle est votre recette? Et est-ce qu’il y a des ressorts communs entre littérature et cinéma que vous exploitez?

«Évidemment, il y a des techniques pour maintenir l’intérêt du lecteur, pour créer le suspens, les fameux cliffhangers. Je respecte les codes du genre mais j’essaie toujours d’y mettre des choses en plus. Ce qui importe, c’est ce qu’on fait en plus à l’intérieur du cadre. Ce qui nous différencie. Il n’y a pas de recette. La seule qui existe, c’est l’honnêteté dans les personnages. Il ne faut pas tricher avec eux. Ils ne sont pas là pour servir l’intrigue mais doivent exister pour eux-mêmes. On ne peut pas leur faire faire n’importe quoi.»

Lifestyle

On retrouve Martin Servaz, qui n’est pas au bout de ses peines! Dans quel état d’esprit est-il?

«Servaz n’est pas en grande forme. Avec des soucis dans sa vie privée. Et cette enquête va le mener très loin dans les épreuves. Avec, à un moment donné, l’horreur absolue pour lui. Et je pense que mes lecteurs fidèles vont être assez bouleversés par ce qu’il se passe.»

Comment qualifieriez-vous votre «relation» avec Servaz?

«Envahissante, déjà! Exigeante, parce qu’il faut à chaque fois se renouveler. Et pour cela, compliquée, parfois. C’est pour ça que j’ai lancé ma nouvelle héroïne Lucia (que l’on retrouvera dans le prochain roman), pour pouvoir me reposer de temps en temps de Servaz. Ma relation avec lui est gratifiante aussi, parce qu’une part de mon succès je le dois à ce personnage. Je lui suis infiniment reconnaissant.»

Retrouvez toute l’actu sur Metrotime.be